gesellschaft

steht »Die Lüge der digitalen Bildung«: das klaffende

Loch zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Des müssen sich Bildungspolitik und Öffentlichkeit

bewußt sein, um sich nicht vom Zeitgeist einlullen

zu lassen.

„So ein Buch würde ich

nicht verwenden“

Aufklärung verschafft hier das Buch von Lembke

und Leipner, das unbequeme Wahrheiten offenlegt.

Wie mutig ihr Unterfangen ist, zeigt die folgende

Begebenheit: An einer norddeutschen

Universität sitzt ein Student in der Bibliothek

und hat unter anderem dieses Buch vor sich liegen.

Da kommt ein Dozent auf ihn zu und spricht

ihn an: „So ein Buch würde ich nicht verwenden,

sonst könnte das später mit der Anstellung

schwer werden.“

Ein Buch, das eine solche Brisanz besitzt, muß

erst recht bekannter gemacht werden. Es handelt

sich aber nicht einfach nur um eine Kampfschrift

gegen den Digitalisierungswahn. Es bietet

weit darüber hinaus zahlreiche Informationen

und Bedenkenswertes darüber, wie Bildung entsteht

und was die besten Voraussetzungen dafür

sind. Die Autoren berufen sich in allen ihren Urteilen

– anders als so mancher Digitalisierungsverfechter

– auf Forschungsergebnisse. Erst diese

wissenschaftliche Grundlage macht das Buch

so wertvoll.

Der erste Teil legt den Schwerpunkt auf Kleinkinder,

Kindergarten und Grundschule; der zweite

Teil auf weiterführende Schulen, Ausbildung

und Studium. Die Verfasser gehen drei Leitfragen

nach: Erstens: Wie verläuft die kognitive Entwicklung

von Kindern? Zweitens: Welche Wirkung haben

digitale Medien auf den einzelnen Entwicklungsstufen?

Drittens: Welche pädagogischen

Konzepte sind für diese Entwicklungsstufen angemessen?

Dabei finden sie zahlreiche Belege

für ihre zehn provokativen Thesen. 1. These: „Eine

Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins

digitale Zeitalter.“ 5. These: „Wer bei einem Lernprozeß

die Wahl zwischen realen und virtuellen

Hilfsmitteln hat, sollte sich für die Realität entscheiden

…“ 8. These: „Egal ob Tablet oder Kreidetafel

– die Qualität des Unterrichts steht und

fällt immer mit der Persönlichkeit des Lehrers.“

Dabei lassen die Autoren auch einen Zeugen zu

Wort kommen, der leider zu selten gefragt wird,

nämlich das Gehirn: „Ich bringe einen eigenen

Bauplan auf die Welt mit – und habe entsprechende

Ansprüche, damit ich mich gut entwickeln

kann. Verschont mich bitte mit digitalen

Medien, weil sie sich völlig gegen meine hirnphysiologischen

Bedürfnisse richten.“ Ergebnisse

aus der Hirnforschung sind grundlegend für das

Buch. Lembke und Leipner stützen sich auf die

Erkenntnisse der Gehirnforscherin Gertraud Teuchert

Noodt. Diese kommt im abschließenden

Kapitel »Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen

Sie das Gehirn« zu Wort.

Der Autor: Thomas Paulwitz ist Chefredakteur

der Zeitschrift „Deutsche Sprachwelt“ und

Sprecher der Arbeitsgemeinschaft „Straße der

deutschen Sprache“. Sein Beitrag erschien auf

www.deutsche-sprachwelt.de

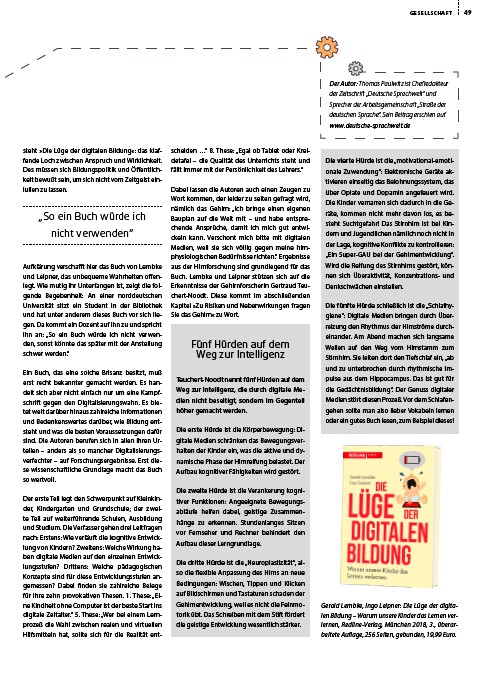

Gerald Lembke, Ingo Leipner: Die Lüge der digitalen

Bildung – Warum unsere Kinder das Lernen verlernen,

Redline-Verlag, München 2018, 3., überarbeitete

Auflage, 256 Seiten, gebunden, 19,99 Euro.

Fünf Hürden auf dem

Weg zur Intelligenz

Teuchert-Noodt nennt fünf Hürden auf dem

Weg zur Intelligenz, die durch digitale Medien

nicht beseitigt, sondern im Gegenteil

höher gemacht werden.

Die erste Hürde ist die Körperbewegung: Digitale

Medien schränken das Bewegungsverhalten

der Kinder ein, was die aktive und dynamische

Phase der Hirnreifung belastet. Der

Aufbau kognitiver Fähigkeiten wird gestört.

Die zweite Hürde ist die Verankerung kognitiver

Funktionen: Angeeignete Bewegungsabläufe

helfen dabei, geistige Zusammenhänge

zu erkennen. Stundenlanges Sitzen

vor Fernseher und Rechner behindert den

Aufbau dieser Lerngrundlage.

Die dritte Hürde ist die „Neuroplastizität“, also

die flexible Anpassung des Hirns an neue

Bedingungen: Wischen, Tippen und Klicken

auf Bildschirmen und Tastaturen schaden der

Gehirnentwicklung, weil es nicht die Feinmotorik

übt. Das Schreiben mit dem Stift fördert

die geistige Entwicklung wesentlich stärker.

Die vierte Hürde ist die „motivational-emotionale

Zuwendung“: Elektronische Geräte aktivieren

einseitig das Belohnungssystem, das

über Opiate und Dopamin angefeuert wird.

Die Kinder vernarren sich dadurch in die Geräte,

kommen nicht mehr davon los, es besteht

Suchtgefahr! Das Stirnhirn ist bei Kindern

und Jugendlichen nämlich noch nicht in

der Lage, kognitive Konflikte zu kontrollieren:

„Ein Super-GAU bei der Gehirnentwicklung“.

Wird die Reifung des Stirnhirns gestört, können

sich Überaktivität, Konzentrations- und

Denkschwächen einstellen.

Die fünfte Hürde schließlich ist die „Schlafhygiene“:

Digitale Medien bringen durch Überreizung

den Rhythmus der Hirnströme durcheinander.

Am Abend machen sich langsame

Wellen auf den Weg vom Hirnstamm zum

Stirnhirn. Sie leiten dort den Tiefschlaf ein, „ab

und zu unterbrochen durch rhythmische Impulse

aus dem Hippocampus. Das ist gut für

die Gedächtnisbildung“. Der Genuss digitaler

Medien stört diesen Prozeß. Vor dem Schlafengehen

sollte man also lieber Vokabeln lernen

oder ein gutes Buch lesen, zum Beispiel dieses!

49